鎌倉の片隅にひっそりと佇むビブリア古書堂。

その美しい女店主が帰ってきました。

だが、入院以前とは少し様子が違うようです。

店内で古書と悪戦苦闘する五浦大輔の存在に、戸惑いつつもひそかに好意を抱くことに・・・

古書堂には持ち主の秘密を抱えて持ち込まれる本が相変わらず多くあります。

まるで吸い寄せられるかのように舞い込んでくる古書には、人の秘密、そして想いがこもっているのです。

栞子は大輔とともに鋭く、優しく古書にまつわる事実を紐解いていき ます。

【スポンサーリンク】

■ビブリア古書堂の事件手帳2で紹介される古書

第1巻で古書に興味を持ち始めた私は、このビブリア古書堂のお話をどんどん読み進めていきたいと思っていました(実はすでに7巻までは読んでしまっているので徐々に記録していきたいと思っています)

足を怪我していた栞子さんが無事に退院し、大輔との古書店活動も本格的になってきました。

今回の一連のお話で登場する古書情報は以下の4点です。

いずれもジャンルが異なりますが、このビブリア古書堂の事件手帳2を読まなければ恐らく私の人生には登場しなかったであろうタイトルです。

・坂口美千代:クラクラ日記

・アントニー・バージェス:時計仕掛けのオレンジ

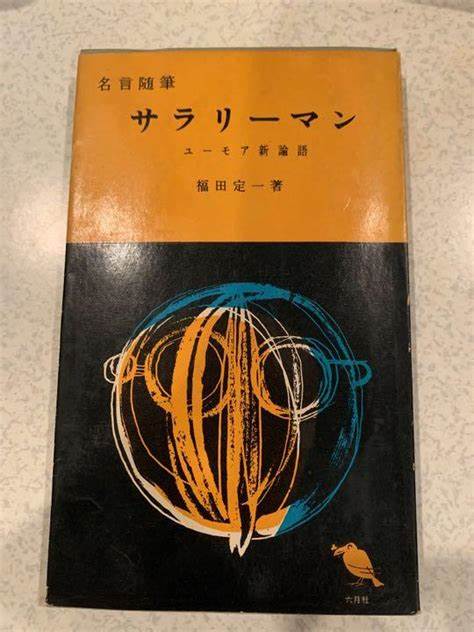

・福田定一:名言随筆 サラリーマン

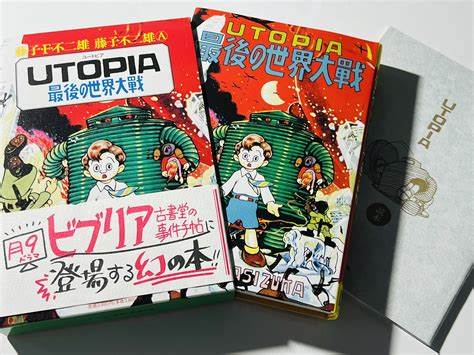

・足塚不二雄:UTOPIA 最後の世界大戦

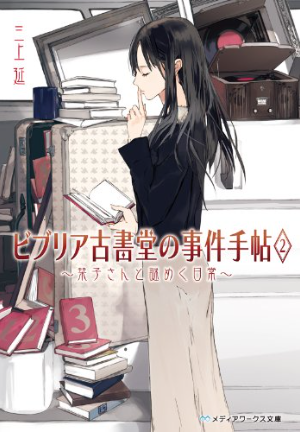

■クラクラ日記

坂口美千代さんは、あの有名な坂口安吾さんの奥様で、安吾さんの死後に書かれた随筆とのことです。

安吾さんとの出会いから死別までのことを綴っているようです。

私も何度か入手しようかと思っていたのですが、まだ読むことができていません。

もちろん復刻版ということで一般書店でも購入することはできるのですが、できれば古書を手に入れて読んでみたいという衝動に駆られています。

装丁もシンプルですがどことなくかわいさがありますよね。

古書とはいえ、割と安価で入手はできそうなので、そのうち必ずと思っています!

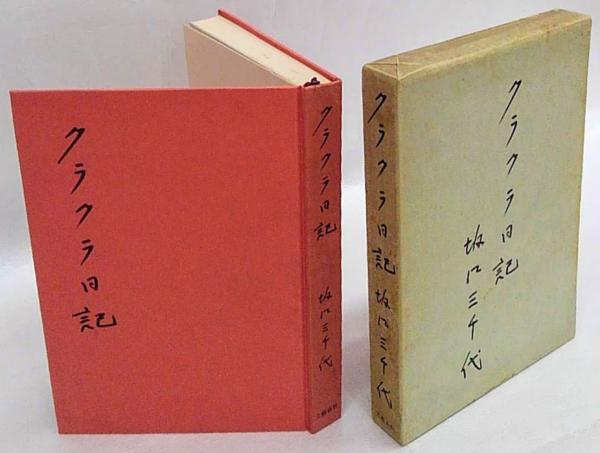

■時計仕掛けのオレンジ

アントニー・バージェス:時計仕掛けのオレンジも同じく読んだことがありませんでした。

Youtubeで映画の紹介はいくつか見てみたのですが、独特な感じの映像で、すこしとっつきにくい感じはしています。

ビブリア古書堂のお話の中では、ある女子高校生がこの本に対しての感想文を書いたということが題材となっているのですが、はたして高校生が読むものなのか?と思うと少し違和感がある感じですね。

栞子さんは幼少のころからこのお話には目をつけていました。

読書好きな子供でも、現実的にはなかなか行きつかないところでしょう。

【スポンサーリンク】

■名言随筆サラリーマン

福田定一:名言随筆 サラリーマンは全く知りませんでした。

実は福田定一というのはあの有名な司馬遼太郎さんと同一人物らしいです。

司馬さんが残した貴重な随筆ということで、古書情報など見ると非常に高値で取引されています。(数十万円・・・)

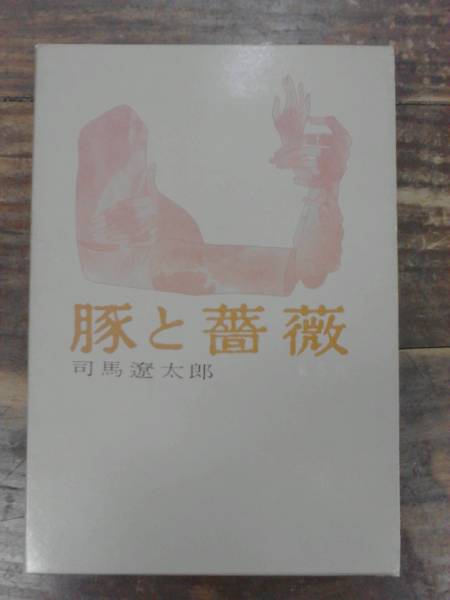

その他に司馬遼太郎さんがいやいやな気持ちで書いたといわれる「豚と薔薇」という推理小説の情報もあったのですが、私はこちらのほうが関心があります。

やはり古書としては高値・・・入手はなかなか難しそうです。

時代的小説を多く発表されている方の推理小説ってどんな内容だろうか?すごく読みたい衝動にかられています。いつか読めるかしら・・・

■UTOPIA 最後の世界大戦

足塚不二雄:UTOPIA 最後の世界大戦は有名なところです。

この足塚不二雄はドラえもんでおなじみの藤子不二雄のことですね!

尊敬する手塚治虫さんに対し、自分たちは「手」に対して「足」というレベルだということを表現しているようです。

古書漫画も非常に味わいがあります。

今の時代の漫画と比べて昔の漫画は非常に温かみがあるといいますか・・・雰囲気でさらっと読むというよりもしっかりと読み込みたいという気持ちにさせてくれます。

藤子不二雄ミュージアムでもSF特集の展示がされるなど、時々盛り上がりを見せる藤子作品は私にとっては永遠のお気に入り書籍です。

■まとめ

登場する本のことばかり書きましたが、もちろんそれにまつわるビブリア古書堂2のお話も楽しい内容です。

お話を通じていろんな本に出合えるのはすごくうれしく感じています。

本が本を呼んでくれる!この楽しみ方は読書の醍醐味の一つでもあると感じています!

積読本も多くなってしまいますが、これから長く読書を楽しむ自分にとっては貴重な財産になっています。

【スポンサーリンク】

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3733fdc0.50f9939d.3733fdc1.5ab78d2c/?me_id=1213310&item_id=15621477&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8241%2F9784048708241.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)