主人公である飛龍想一(ひりゅうそういち)は、育ての母である叔母とともに実の父・飛龍高洋が残した「緑影荘」に引っ越すために京都を訪れた。

その屋敷(人形館)には部品の一部が欠落したマネキンが随所に配置されていた。

また、離れの洋館はアパートとして貸し出されていたが改築時に謎の建築家である中村青司が携わったという噂があった。

その後、近所では通り魔殺人事件が発生、さらに想一のもとには奇怪な手紙が届き、次々と奇妙な出来事が起こり始める。

飛龍想一は何者かに狙われている?

想一の命を狙う人物とは誰なのか? 恐怖に駆られた想一は、大学時代の友人・島田潔に助けを求める・・・

【スポンサーリンク】

■館シリーズでは異色の内容

人形館の殺人は「館シリーズ」の第4弾で(1989年4月)に発表されています。

館シリーズはどの順番で読むべきですか?

という質問をよく耳にしますが、以下が順当なところでしょう。

私の場合には前後してしまっているものもありますが・・・・

1.十角館の殺人

2.水車館の殺人

3.迷路館の殺人

4.人形館の殺人

5.時計館の殺人

6.黒猫館の殺人

7.暗黒館の殺人

8.びっくり館の殺人

人形館の殺人を4番目に読んでいただくと恐らく気が付くと思いますが、この人形館の殺人のストーリーは前作の「十角館」、「水車館」、「迷路館」の3作とは少し様相が異なった雰囲気になっています。

〇〇館というのは、たいていは人里離れたところに建てられた、いわゆる孤立した感覚が常にあるものでしたが、今回の人形館は京都の町中に普通に存在している館という設定になっています。

日常の中で進むストーリーという感じがして、私個人の感想としては江戸川乱歩風という感じでしょうか。

【スポンサーリンク】

■中村青司と島田潔の人物像

館シリーズには必ず出てくる人物が中村青司と島田潔の2人です。

それぞれの人物像について少し調査しました。

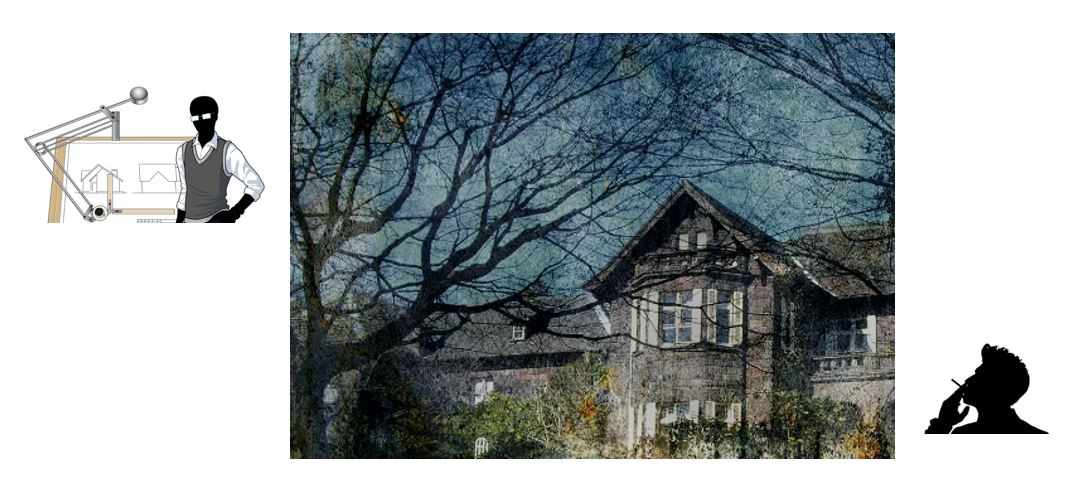

【中村青司(なかむらせいじ)】

もちろん架空の人物です。

優れた建築家として知られると同時に、きわめて異端な存在。

中村青司の手掛けた館には、必ず「なにかしらの隠し部屋・隠し通路・隠しギミック」などが設置されています。

それが要因となって、シリーズを通して数々の連続殺人事件が起こっています。

46歳の若さで死亡しています。

奥さんに対してとても執着心があるなど、周りからは変わり者と思われていたようですね。

イメージとしてネット上ではとてもイケメンな画像がありましたが、私のイメージはお堅いおっさん像です。

【島田潔(しまだきよし)】

こちらも架空の人物です。

大分県のとある寺の三男です。

仏教系の大学を卒業後は定職につかず実家の手伝いをしながら30代後半まで各地を放浪。

イメージ描写として浅黒い顔に落ち窪んだ目、鷲鼻とあります。

中村青司の手がけた館にとても関心をもっています。

その中村青司の弟である紅次郎は、大学生時代の先輩に当たるそうです。

兄が2人いて、そのひとりは犯罪心理学者、もうひとりは大分県警警部という感じなので、自然と犯罪にも関わることも多いのでしょうか?

禁煙(節煙?)しているらしく、「今日の一本」と言いながら喫煙するシーンは有名。

■人形館の意味と真実に驚きが隠せません

主人公である飛龍想一の目線中心でストーリーは展開されていきます。

彼が子供のころに引き起こした事件、事故の内容と、それに関連する人々の思い。

人形館に隠された秘密は?

想一を狙う次々に起こる殺人事件・・・

そして島田潔、架場久茂(かけばひさしげ)など想一を支える人物の動きなどを注意深く読むことで、最後の真実に驚くことになるのです。

前作の「十角館」、「水車館」、「迷路館」の3作を読んでいるからこそ驚いてしまうトリック・・・

読者の心理をうまく利用していると感じます。

これが綾辻ワールドなのだと個人的には思います。

でも綾辻先生はもともと館シリーズはこの人形館の殺人を異色の作品とすることで、全体を4部作として終了させることを考えていたそうですね。意外でした。

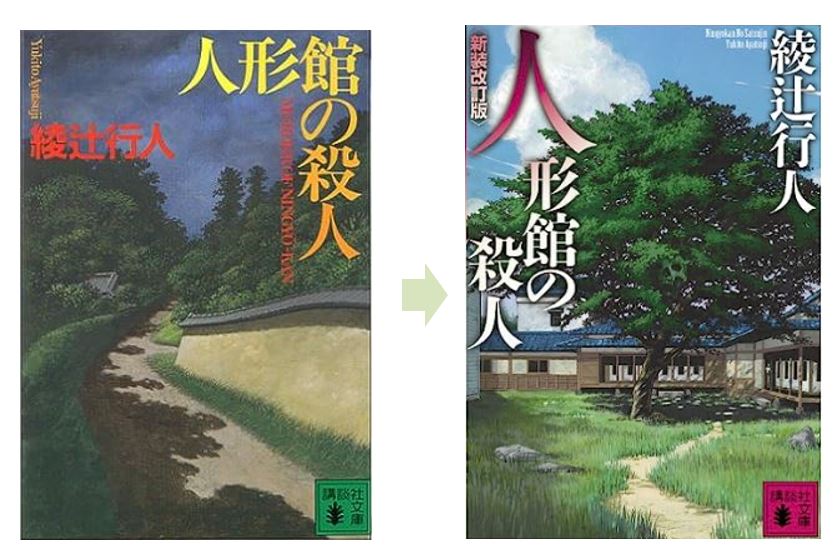

■旧版と新装改定版の違い

私は当初発売された文庫版を所有していますが、新装改定版の装丁もなかなか惹かれるものがありますね。

十角館の殺人のように、ページをめくった時に衝撃の一言が目に飛び込んでくるように改定するなど面白いエピソードもあるのですが、この人形館はどうなのでしょうか?

新装改定版のほうが恐らく文字サイズも含めて読みやすくなっているかと思います。

いずれ読み比べてみて違いを見出してみようかと思っています!

【スポンサーリンク】

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3733fdc0.50f9939d.3733fdc1.5ab78d2c/?me_id=1213310&item_id=13836744&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7163%2F9784062767163.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)